Клуб, митинг, трамвай, плед, рейс… Слова знакомые и понятные каждому русскому человеку. Но все они пришли к нам из английского языка. Да, да. И таких слов очень много. Вокзал, руль, яхта, кузов, кардиган – тоже исконно английские, просто пришли в русский через другие языки: французский, немецкий, голландский.

23 апреля отмечается Международный день английского языка. Он был учреждён Департаментом общественной информации ООН в 2010 году «для празднования многоязычия и культурного разнообразия, а также для содействия равноправному использованию всех шести официальных языков ООН». Дата была выбрана в честь дня рождения Уильяма Шекспира, одного из величайших англоязычных драматургов всех времён, чьи произведения оказали огромное влияние на английский язык и литературу в целом.

Русский тоже подарил много прекрасных слов другим языкам. Так, например, в международной географической терминологии есть слово степь (Steppe), во всех европейских языках, когда речь заходит о тайге (Taiga), то сразу понятно, что говорится о хвойных лесах Сибири. Царь, большевик, спутник, дача, пошлость, блины, водка, бабушка, самовар – перечислять можно бесконечно.

Процесс заимствования – это такой же естественный процесс, как дыхание. Не заимствует слова только тот язык, что уже мёртв (или близок к исчезновению). Критично? Да. Но это так. Языковые нормы складываются из потребностей общества, а язык по заверению лингвистов всегда стремится к упрощению. Отсюда, например, вместо «электронная вычислительная машина» мы используем английское слово «компьютер», и даже ноутбук уже просто ноут, но мы все равно понимаем, о чем речь.

Глупо пытаться насильно искоренить слова, приходящие к нам из других языков, если в них есть необходимость. Это как в советском анекдоте: «Почему «импортные» слова «трактор» и «комбайн» стали русскими?» – «Потому что без них колхоз не соберёт «исконно русский» урожай!».

Ревностные блюстители русского, выдыхайте, язык сам решит, что ему подходит, а что нет. Так, например, английское слово stopper – «стопер» (в значении «пробка»), использовалось в морском деле в XIX веке, но в конечном итоге уступило привычной нам немецкой «пробке», заимствование которой было зафиксировано в XVIII веке, вероятно, во времена Петра I. «Компьютерный вирусный файл» не смог тягаться с простым «вирусом», потому что так проще и быстрее, а «бифштексный ростбиф» из меню дореволюционных ресторанов известен нам сейчас как «бифштекс», слово, кстати, заимствованное из английского языка в XVIII веке.

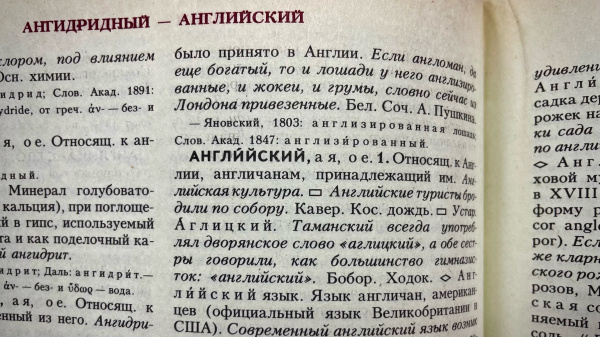

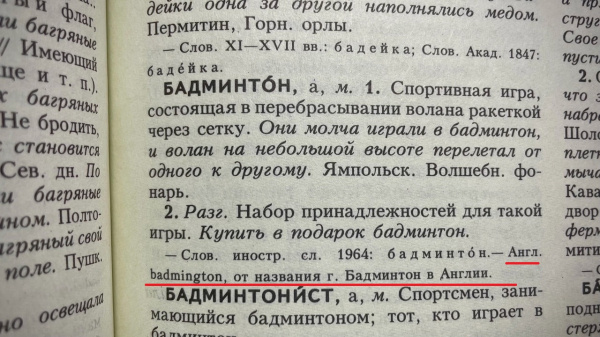

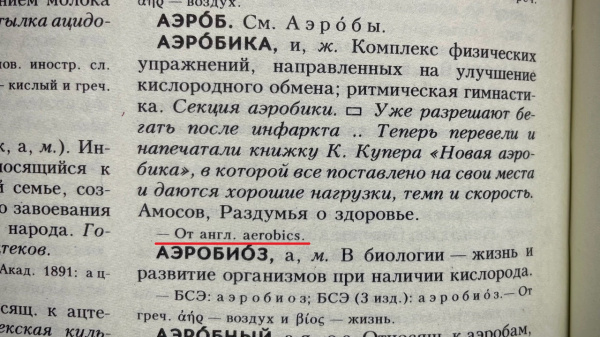

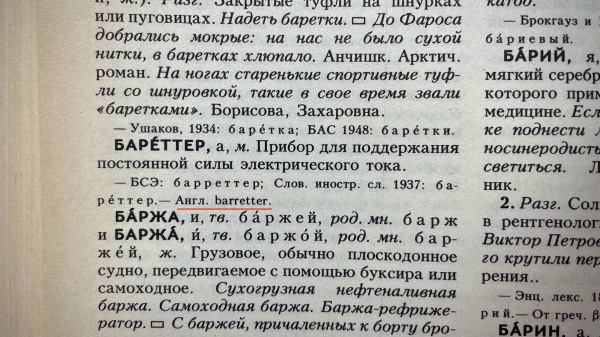

Откройте любой словарь и убедитесь сами, самые привычные и обыденные понятия могут оказаться заимствованием.

Но почему на одни слова мы внимание не обращаем, а с другими боремся?

Естественный процесс заимствования происходит через культурную коммуникацию между двумя народами. Например, мы используем английские «блогер» и «тренд» из-за доминирования англоязычного интернета (на 2024 год соотношение русских и английских сайтов, согласно исследованию W3Techs, составило 5,3% к 59,3%).

Слова заимствуются вследствие технологического и научного прогресса, и зачастую для новых явлений берут оригинальные названия, следовательно, в принимающем языке может не оказаться их аналога. Например, смартфон (smartphone), мы называем смартфоном, а не умным телефоном, как если бы дословно перевели английское название (причем, стоит заметить, что «phone» – это сокращенная версия «telephone» – пример упрощения). Лайк (like) и хэштег (hashtag) пришли к нам благодаря интернету. Тоже, кстати, английскому слову, которое в свою очередь является сокращением от «international net» — «международная сеть». Имплант (implant), экофрендли (eco-friendly — «дружественный к экологии»), стартап (startup от startup company – компания, с короткой историей операционной деятельности, «стартующая») – лишь малая часть заимствований, которые прочно вошли в обиход.

Слова заимствуются в ходе политического или военного влияния. Так, от одной до двух третей слов в английском языке были заимствованы из французского языка после нормандского завоевания в 1066 году. По подсчетам ученых, английский заимствовал в течение XI–XIV веков порядка 40 тысяч слов, из которых 75% до сих пор используются.

Культурный престиж также является фактором для заимствования слов. Что в английском, что в русском, говоря «haute couture» (от кутюр), мы подразумеваем высокую моду. Сюда же отнесём «lingerie» (нижнее бельё) и «chic» (шик), которые также пришли в английский с французских подиумов.

Иностранные слова могут использоваться для упрощения коммуникации – заимствованные так широко, что стали интернациональными, они в любой стране будут поняты: hello, taxi, hotel – кажется, тут даже перевод не нужен.

Не приживаются же слова по фонетическим причинам, если «режут слух», как слово «самодей» (от self-acting – автоматический), которое пытались внедрить в XIX веке вместо автомата (который пришел в русский из греческого через французский язык).

Слово не останется в языке, если у него есть устоявшийся конкурент: в 1980 – 1990-х годах наряду с дискетой (diskette) использовали флоппи-диск (floppy disk). Оба слова английские, но дискету произносить быстрее и удобнее, чем флоппи-диск, поэтому последний постепенно исчез.

Чрезмерная калькированность тоже выступит негативным фактором при заимствовании: в 1960-х советские инженеры пробовали назвать «суда на воздушной подушке» термином «гуверкрафт» (от английского hovercraft). Но простая калька игнорировала традиции русской терминологии.

Если же заимствованное слово во всю склоняют, добавляют русские суффиксы и приставки – значит, оно вполне себе прижилось, и насильно его не выкорчевать из речи. Идеальный пример такой ассимиляции – компьютер (computer). Во-первых, слово идеально легло на слух и ударение осталось естественным (на гласный звук [ю], что в русском, что в английском), от слова образованы производные: компьютерный, компьютеризация. Во-вторых, оно оказалось удобнее в использовании, чем советский термин ЭВМ (электронно-вычислительная машина), склоняясь по правилам русского языка (нет компьютера, к компьютеру, о компьютере) и образовывая разговорные формы – комп и несколько устойчивых выражений: компьютерная зависимость, компьютерный гений.

Теперь, когда мы убедились, что английский нам не враг, окунемся в его устройство и историю, чтобы окончательно разобраться, что это за зверь такой (но опять же, охватить всё досконально не получится, некоторые годами погружаются в эту тему, мы лишь знакомим вас с главными вехами, чтобы заинтересовать).

Развитие английского языка можно разделить на три больших периода: древнеанглийский, среднеанглийский и современный.

Принято считать, что древнеанглийский период начался в V веке, когда на территорию Британских островов вторглись англы, саксы и юты. Будучи переселенцами из Дании и северной части Германии, они потеснили проживающих в Британии кельтов на окраины – территории современных Уэльса, Шотландии и Ирландии. Завоеватели говорили на схожих языках, и из их диалектов сформировался общий язык, который мы сейчас знаем, как древнеанглийский (Old English) или еще одно его название – англосаксонский (по имени доминирующего племени). Современникам понять его без подготовки достаточно сложно, однако около половины самых распространенных современных слов имеют древнеанглийские корни. Например, he (он), him (его), for (для), on (на), and (и) сохранили такое же написание, как и в пятом веке! Удивительно, не правда ли?

1066 год стал поворотным в истории английского языка – в Британию вторгся Вильгельм Завоеватель, герцог Нормандии (Франция). Отсюда начинается среднеанглийский период. Как мы уже упоминали выше, три столетия английская знать общалась исключительно на французском, в то время как простолюдины продолжали говорить на англосаксонском. Отсюда, например, интересное разделение в наименовании животных и их мяса: beef (старофранцузский, говядина) – cow (корова), veal (старофранцузский, телятина) – calf (теленок), mutton (старофранцузский, баранина) – ram (баран), pork (старофранцузский, свинина) – pig (свинья). Догадались? Да, за животными ухаживали простолюдины, поэтому и названия у них английские, а вот мясо ела знать, поэтому и наименования у него – французские.

Для научных и медицинских целей, а также в церкви использовалась латынь. Благодаря такому смешению культур и языков значительно расширился словарный запас и началось формирование того английского, который мы знаем сегодня.

Современный английский период некоторые лингвисты любят делить на несколько этапов. Но мы не будем грузить вас деталями. Просто запомните, что период развития современного английского начинается с 1500-х годов, как раз со времен Уильяма Шекспира, который оказал большое влияние на английский язык. Не стоит также приуменьшать Великий сдвиг гласных – фонетическую революцию 1400 – 1600 годов, после которой долгие гласные превратили в дифтонги, а другие гласные поднялись на одну ступень выше, и стали такими, какими мы их слышим сейчас. На стабилизацию орфографии и грамматики при этом повлияло появление в 1440 году печатного станка.

Английский язык относится к западногерманской группе, германской ветви, индоевропейской семьи языков. Его основные преимущества перед другими языками, которые сделали английский интернациональным языком, это, во-первых, простота грамматики (например, нет падежей как в русском языке, а спряжение по лицам только в Present Simple: I go, she goes).

Во-вторых, гибкость словарного запаса: английский легко создает новые слова (каждые 98 минут в английском появляется новое слово, согласно исследованию аналитической компании Global Language Monitor), а в его копилке около 600 тысяч слов (согласно Oxford English Dictionary на 2024 год).

В-третьих, это глобальное влияние и популярность: 95% научных статей публикуются на английском, подавляющее большинство сайтов тоже на нем, а начать учить его проще, чем китайский с его иероглифами или арабский (в котором абсолютно другая письменность).

Если говорить о проблемах английского, то можно выделить его непредсказуемое произношение (привет, французское влияние), а также наличие большого числа диалектов: британский, американский, австралийский, канадский, ланкаширский, кембрийский, йоркширский, манкунианский, скауз, брумми, кокни и другие. В диалектах может различаться лексика и орфография, а также им присущи фонетические особенности, которые делают некоторые диалекты сложными для восприятия даже нейтивам, т. е. носителям, для которых английский – родной язык.

Резюмируя всё выше сказанное, хочется отметить, что английский язык по праву считается самым динамичным, так как он постоянно обновляется, смешиваясь с диалектами и наречиями, пополняется новыми словами и фразами. В этом и есть его главное отличие от многих других современных языков.

История английского языка богата и многогранна, ее понимание поможет понять и запомнить многие слова, сложную грамматику, и сделает обучение более эффективным.

Фото: Большое Радио

Ваш комментарий

Чтобы оставлять комментарии, необходимо войти или зарегистрироваться